Rencontre avec Patrick Loste

L'expérience de la Lithographie du peintre catalan

Quinze ans après la fermeture de l'atelier, nous sommes allés rencontrer Patrick Loste dans les Albères pour lui demander de raconter son expérience de la lithographie à l'atelier Pousse Caillou. L'interview a eu lieu le 2 juillet 2015.

« L’atelier était un monde totalement étranger et étrangement familier»

Son nom évoque une armée de cavaliers médiévale. Loste. Patrick Loste n’a pourtant pas d’armée. Et pas d’autre arme que sa peinture. L’homme vit dans le massif des Albères, à la frontière entre la France et l’Espagne. A cheval. Littéralement lorsqu’il sillonne au pas les hautes Corbières minérales et telluriques ou s’enfonce dans les bois du pays de Sault.

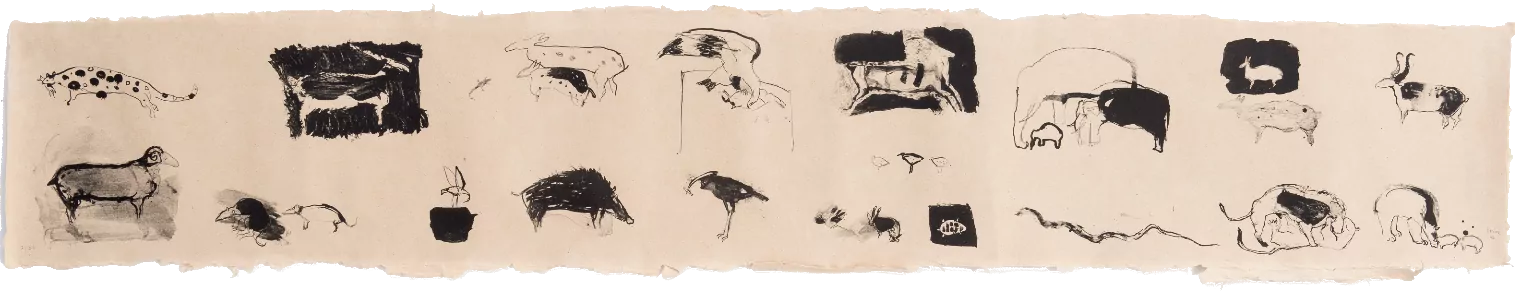

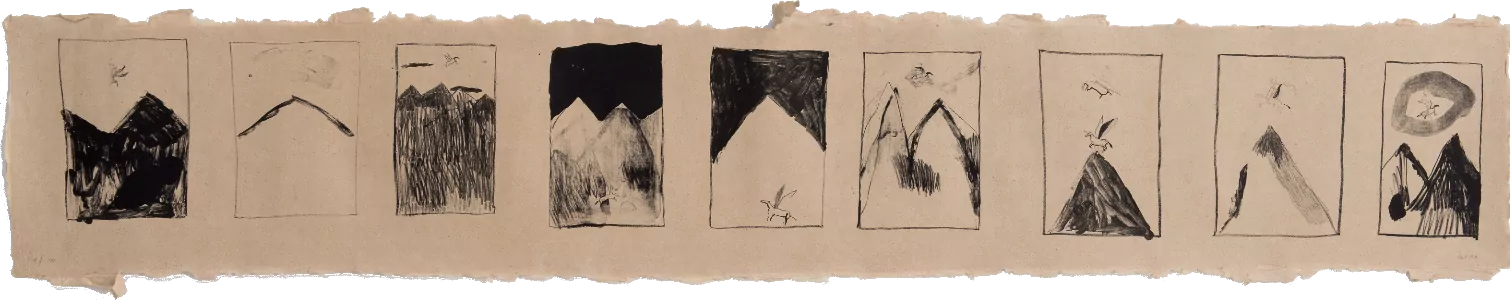

Au sens figuré lorsqu’il sauve ses toiles de l’abstraction par l’apparition d’un cavalier minuscule au bas d’arbres immenses que des montagnes enserrent. A pénétrer dans son atelier-grotte on s’expose à la vérité de Loste. Le plus clair du temps l’homme peint debout, face au mur obscur maculé de projections de matières, de coulures et de pigments. Les chevaux qui y naissent le lient à l’art pariétal de Chauvet. Patrick Loste dit qu’il a sacrifié son atelier à la peinture. C’est dans un autre atelier, Pousse Caillou, qu’il s’est confronté à la lithographie.

Entre Pousse Caillou et vous, comment s’est faite la rencontre ?

Par un vieux monsieur, Marius Rey, un notaire de Perpignan passionné par l’art et par les artistes, qui m’avait conseillé d’aller voir ce qui s’y passait. J’étais très jeune, et je ne connaissais rien de la lithographie.

Quels souvenirs conservez-vous de l’atelier ?

C’était un lieu extraordinaire. Un lieu formidablement beau. Ces pierres... Un monde totalement étranger et étrangement familier. J’étais dans une sorte de laboratoire, ça m’intimidait. Ce qui m’intéresse, c’est de ne pas du tout maîtriser la matière. Je suis très éloigné de mon époque : je suis technophobe, j’aime passer à cheval, peindre comme un homme préhistorique. Alors, cette technique du XIXe siècle ne m’offrait aucun repères. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est Luc. C’est l’homme. C’est lui qui m’a donné envie. Pas de faire de la lithographie ; faire de la lithographie chez eux. Je n’ai d’ailleurs pas voulu en refaire ailleurs. J’aimais travailler avec Luc et Perlette, dormir chez eux. Aller là-bas c’était presque comme partir à cheval. Quelque chose d’un peu aventureux comme sortir de chez moi.

Vous vous étiez déjà frotté à la lithographie, avant ?

Jamais. Ou très peu. La lithographie est une partie infime de mon travail. Elle s’est construite en ratant énormément. J’y allais sans repères, sans calques, sans étude préparatoire, directement, pour donner le plus de fraîcheur possible. Je suis un peintre figuratif qui a une peinture abstraite. J’étais très attiré par les macules, leur aléatoire, par les choses pas abouties ou le fruit du hasard. Alors là j’étais tout le temps déstabilisé, je pense que j’avais un peu peur.

Un peu peur de quoi ?

L’essence, le sens de ma peinture est de n’avoir pas de contraintes. La lithographie impliquait d’avoir tout prévu au moment où Luc disait : « Allez ! On lance la machine. » C’est ce mot de Johann Paul Friedrich Richter : « Le timide a peur du danger avant ; le lâche, pendant ; le courageux, après. » Je n’ai pas eu le temps de passer de la timidité au courage. Je n’en ai pas eu le temps parce que Luc est parti trop vite. J’ai fait beaucoup de lithographies mais pas assez pour maîtriser le moment où je dois m’arrêter, l’économie de gestes.

Vous dites avoir laissé la technique à Luc et Perlette, que vous n’avez gardé que le mystère et une forme physique de poésie. Comment cette poésie naissait-elle ?

Elle surgissait de ma méconnaissance technique. Je n’ai jamais voulu rentrer vraiment dans la technique pour ne pas perdre cette espèce de magie.

La pierre ne boit pas l’encre, à la différence du papier ou de la toile. Est-ce qu’on l’attaque différemment ?

Non, on ne l’attaque pas du tout de la même manière. C’est un support très différent et une technique très contraignante. Il faut synthétiser ce que cinq pierres peintes en noir vont donner en une seule en couleurs. Je me foutais totalement de la technique. Ce qui m’intéressait c’était d’être dans cette grotte, il y avait un côté obscur et mystérieux. Je ressentais un peu de frustration de ne pas pouvoir foutre le bordel comme dans mon atelier où je suis libre de faire absolument ce que je veux. Ma façon de travailler en peinture est aux antipodes de ce que je faisais là-bas. Mais je ne voulais pas foutre le bordel dans cet atelier, j’essayais de travailler de la façon la plus propre, la plus respectueuse de leur travail.

Dans les lithographies que vous avez produites à Pousse Caillou on retrouve les thèmes qui hantent et habitent votre peinture : le cheval, bien sûr, et les animaux mythiques, les mythologies...

Oui. Dans la représentation de ces mythes il y a toutes les allégories, toutes les métaphores de notre condition. La mythologie je ne la copie pas, je me l’approprie pour la transformer. J’ai toujours cherché ce qui nous définit de façon intime.

Quand je peins la tauromachie les hommes ont des têtes de taureaux, ce sont des ballets sado-maso entre un homme déguisé en femme et l’hypervirilité de l’animal. Il y a de la cruauté, du sexe, l’orgasme de la mort, le point final. Et les figures bibliques sont d’une richesse énorme. Mais je les dépouille de tous les dogmes. Quant au cheval... Je suis un cavalier, je vis avec le cheval. Je pratique une équitation qui n’a rien à voir avec le sport. J’ai compris à 8 ans que je ne remettrai plus le pied à terre. Je n’ai jamais rompu le contact avec eux. Ils sont au plus près de la nature, ils m’ont appris à me calmer. A l’origine, pour gagner ma vie j’étais maréchal-ferrant. Et je peignais pour me sentir vivant.

Propos recueillis par Jean-Louis Dubois-Chabert